2022年9月28日,是第16个“世界狂犬病日”,今年的宣传主题是“同一个健康,零死亡”,预防狂犬病,共同努力,使狂犬病例零发生。

狂犬病是由狂犬病毒引起的一种侵犯中枢神经系统为主的急性人兽共患传染病,《中华人民共和国传染病防治法》将其列为乙类传染病。主要是由携带狂犬病毒的犬、猫等动物咬伤和抓伤传染给人。临床大多表现为特有的恐水、怕风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等,因恐水症状比较突出,故又名“恐水症”。

带狂犬病毒的动物是本病的传染源,我国狂犬病的主要传染源是病犬,其次是猫、猪、牛、马等家畜。禽类、鱼类、昆虫、蜥蜴、龟和蛇等不感染和传播狂犬病病毒。一些貌似健康的犬或其他动物可能是无症状携带者,其唾液中也可能带狂犬病毒,给人传染狂犬病。

二、传播途径

主要通过咬伤传播,也可由带病毒犬动物的唾液,经各种伤口和抓伤、舔伤的黏膜和皮肤入侵,少数可在宰杀病犬、剥皮、切割等过程中被感染。蝙蝠群穴中的含病毒气溶胶也可经呼吸道传播。

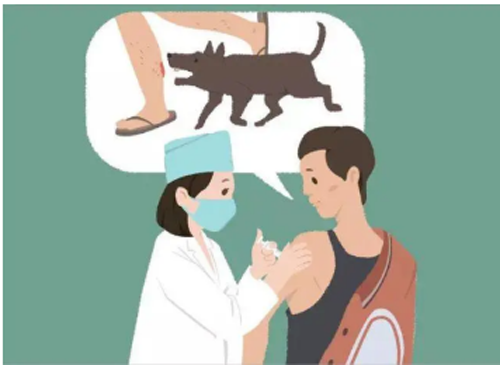

人群普遍易感,兽医与动物饲养员尤其易感,人被病犬咬伤后发病率为15-20%。被病兽咬伤后是否发病与多种因素有关,及时、全程、足量注射狂犬病疫苗和免疫球蛋白者发病率低。

人间狂犬病潜伏期从5天至数年(通常2-3个月,极少超过1年),潜伏期长短与病毒的毒力、侵入部位的神经分布等因素相关。狂犬病的典型临床表现可分为以下3期:

(一)前驱期或侵袭期

大多数患者有低热、食欲不振、恶心、头痛、倦怠、周身不适等,酷似“感冒”;继而出现恐惧不安,对声、光、风、痛等较敏感,并有喉咙紧缩感。较有诊断意义的早期症状是伤口及其附近感觉异常,有麻、痒、痛及蚁走感等,持续2~4日。

(二)兴奋期

患者逐渐进入高度兴奋状态,突出表现为极度恐怖、恐水、怕风、发作性咽肌痉挛、呼吸困难、排尿排便困难及多汗流涎等,持续1~3日。

(三)麻痹期

痉挛停止,患者逐渐安静,但出现迟缓性瘫痪,尤以肢体软瘫为多见,眼肌、颜面肌肉及咀嚼肌也可受累,持续6~18小时。

狂犬病人需单室严格隔离,安静卧床休息,防止一切音、光、风等刺激,专人护理,同时做好对症处理,防治各种并发症。

(一)管理传染源

对家庭饲养的宠物,应办理养犬登记证,进行免疫接种;做好流浪犬只管理,对可疑因狂犬病死亡的动物,应取脑组织进行检查并将其焚毁或深埋,切不可剥皮或食用。

(二)处理伤口

伤口处理包括对每处伤口进行彻底的冲洗、消毒以及后续的外科处置。局部伤口处理越早越好,最好由专科医生或在专科医生协助下完成。

1. 伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。最后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。

2. 消毒处理:彻底冲洗后用稀碘伏(0.025%~0.05%)、苯扎氯铵(0.005%~0.01%)或其他具有病毒灭活效力的皮肤黏膜消毒剂消毒涂擦或消毒伤口内部。

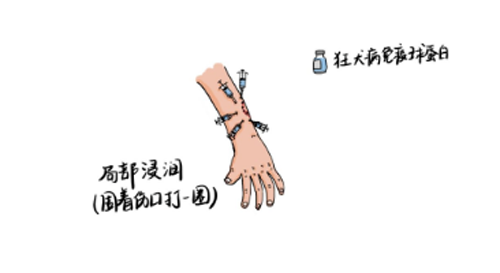

3. 外科处置:在伤口清洗、消毒,并根据需要使用狂犬病被动免疫制剂至少两小时后,根据情况进行后续外科处置。

(三)暴露前后预防

暴露前预防(基础免疫)

所有持续、频繁暴露于狂犬病病毒危险环境下的个体,如接触狂犬病病毒的实验室工作人员、可能涉及狂犬病病人管理的医护人员、兽医、动物驯养师以及经常接触动物的农学院学生等,建议进行暴露前免疫。

免疫程序:第0天、第7天和第21天(或第28天)分别接种1剂,共接种3剂。

2.暴露后预防

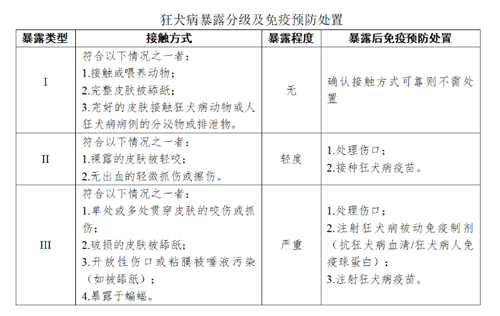

(1)暴露的定义与分级

(四)疫苗接种

接种程序

5针法程序:第0、3、7、14和28天各接种1剂,共接种5剂;

“2-1-1”程序:第0天接种2剂(左右上臂三角肌各接种1剂),第7天和第21天各接种1剂,共接种4剂。

2. 接种延迟

狂犬病疫苗接种应当按时完成全程免疫,按照程序正确接种对机体产生抗狂犬病的免疫力非常关键,如某一针次延迟一天或数天注射,其后续针次接种时间按原免疫程序的时间间隔相应顺延。

3. 被咬伤后都需要注射狂犬病疫苗吗?

如果没有狂犬病疫苗接种史,应立即免疫接种;如果已经全程接种过狂犬病疫苗,3个月内(按照最后一剂接种时间计算)不需要再接种疫苗,3个月及以上者,还需加强接种2剂;接种疫苗过程中又受伤,只需处理伤口,完成剩余剂次接种即可。

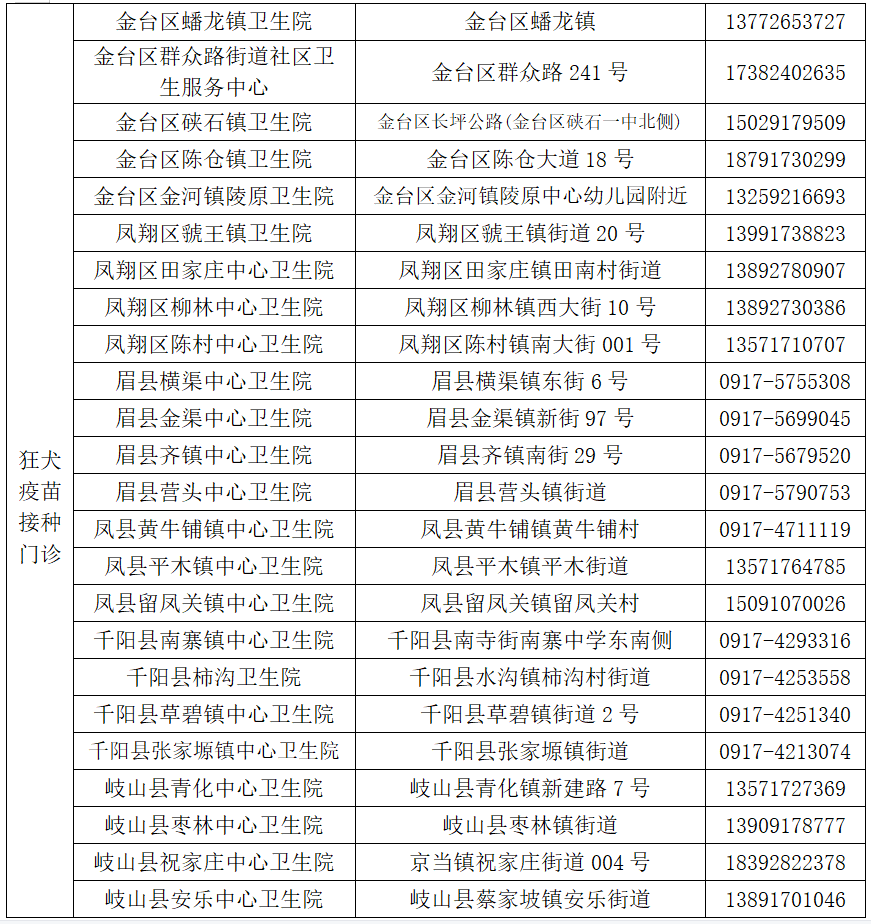

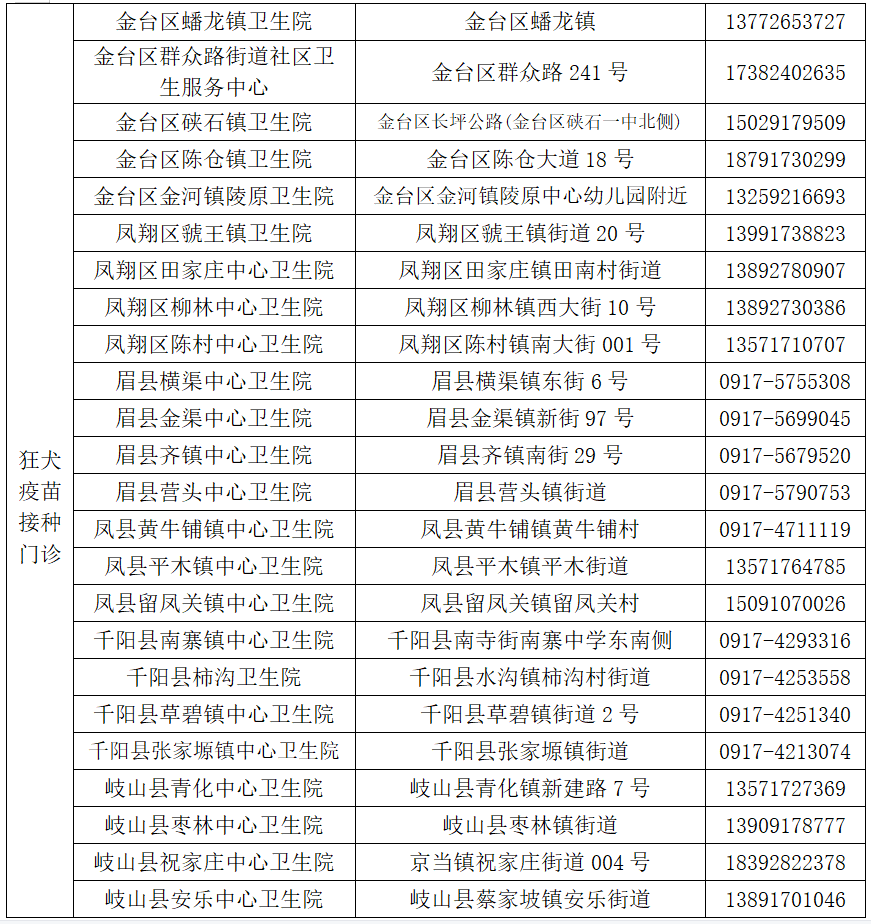

附表 宝鸡市犬伤门诊及疫苗接种点名单