二、什么病原体会引起手足口病?

肠道病毒是引起手足口病的病原体。至少20多种A组肠道病毒血清型可引起手足口病,以肠道病毒71型(EV71)、柯萨奇病毒A16型(CV-A16)、柯萨奇病毒A6型(CV-A6)、柯萨奇病毒A10型(CV-A10)最为常见,其中重症和死亡多数由EV71感染所致。

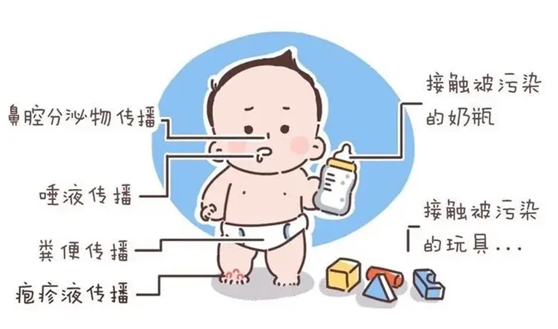

三、手足口病是如何传染的?

手足口病主要通过密切接触病人的粪便、疱疹液、鼻咽分泌物、唾液及接触被其污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或环境而感染。患者发病后第一周传染性最强。

四、什么时候是手足口病的高发季节?

每年4-8月是我市手足口病的高发季节,10-12月有小高峰。

五、哪些人群容易得手足口病?同一名儿童会多次得手足口病吗?

手足口病发病人群以5岁及以下儿童为主,6月龄以下婴儿因有胎传抗体的保护发病较少,从6月龄开始发病逐渐增加,1-2岁儿童发病风险最高,低龄儿童发病后得重症、死亡的风险更高。手足口病绝大多数患者会对感染过的肠道病毒血清型产生保护性抗体,因此,感染同一肠道病毒血清型而重复发病的几率较低。但因多种肠道病毒血清型均可引起手足口病,且相互之间无交叉保护,因此同一儿童可能因感染不同肠道病毒血清型而多次发生手足口病。

六、得了手足口病,家长怎么办?

手足口病绝大多数(98%以上)是普通型,属于自限性疾病,家长不必过于惊慌。做好对症处理,缓解宝宝不适后,等待疾病消退就行了。而对于重症的手足口病,家长识别出来症状后,立即送医院,由医生根据孩子病情进行治疗。

七、如何判断孩子是否为重症病例?

有以下表现提示孩子可能在短期内发展为重症病例,需要立即送往医院治疗:

1. 持续高热:体温大于39℃,或者体温大于38.5℃并持续超过3天。

2. 神经系统异常:孩子出现嗜睡、呕吐、头痛等表现,有时会伴有肢体抖动、站立不稳或肌阵挛(就是肌肉在抽搐)。

3. 心衰前表现:孩子呼吸和心率增快、四肢发凉、出冷汗,摸着皮肤湿冷。

八、手足口病患儿居家治疗或隔离时注意哪些事项?

1. 健康监护:患儿居家隔离治疗期间,家长及看护人应密切观察病情,如出现持续高烧、精神萎靡不振、昏睡、或肢体颤抖抽搐等,有可能短期内进展为重症,应立即送孩子到医院就诊。

2. 居家消毒:每天清洁常接触的家具、玩具、地面等,每周用含氯消毒剂(有效氯浓度500mg/L)消毒1-2次。患者的分泌物、呕吐物或排泄物以及被其污染的物品或环境,清洁后要及时用含氯消毒液进行擦拭或浸泡消毒,作用30分钟后,用清水擦拭或冲洗干净。

3. 做好隔离:居家隔离时限为患儿全部症状消失后1周,此期间患儿尽量避免外出,更不要去幼儿园和人群聚集的公共场所,避免与其他孩子接触玩耍。

九、日常如何预防手足口病?

1. 及时接种疫苗。目前只有针对肠道病毒71型(EV71)的单价疫苗,针对其他肠道病毒血清型的疫苗尚在研发中。EV71疫苗虽然不能预防所有手足口病,但将会显著减少手足口病重症和死亡的发生。EV71疫苗适龄儿童为6月龄-5岁儿童,鼓励在12 月龄前完成接种程序,1岁及以上儿童越早接种越好, 须接种2剂次,间隔1个月。

2. 注意手卫生,尤其在触摸口鼻前、进食或处理食物前、如厕后、接触疱疹/呼吸道分泌物后、更换尿布或处理被粪便污染的物品后,应用清水、洗手液或肥皂洗手,指导孩子养成正确的洗手习惯,掌握“七步洗手法”。

3. 打喷嚏或咳嗽时用手绢或纸巾遮住口鼻,随后将纸巾包裹好丢入有盖的垃圾桶。

4. 不与他人共用毛巾或其他个人物品。

5. 避免与患者密切接触,如接吻、拥抱等。

6. 注意家庭室内外的环境卫生,勤换、勤洗、勤晒衣服和被褥,每天定时开窗通风保持室内空气清新;家庭常备“84”消毒液,宝宝的玩具或其他用品应经常彻底清洗消毒。

7. 用一次性毛巾或纸巾清理患者的鼻咽分泌物、呕吐物、粪便等,并及时消毒被上述分泌物或排泄物污染的物体表面或环境。

8. 手足口病流行期间尽量避免带孩子参加集体活动、去拥挤的公共场所,特别是避免与有发热、出疹的孩子接触。