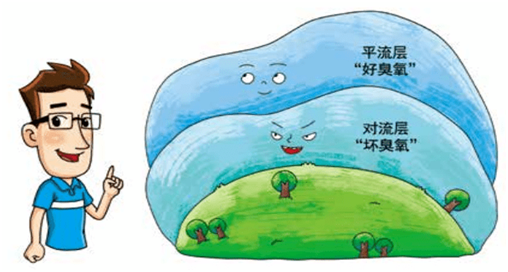

自然界中的臭氧,90%分布在距离地面15-35千米的平流层中,仅有10%左右存在于距离地面较近的对流层大气中。

3. 臭氧到底是好还是坏?

平流层臭氧作为地球的保护伞,能够吸收太阳的短波紫外线和宇宙射线,使地球上的生物免受危害,因此被称为“好臭氧”,需要加以保护。

在对流层中,臭氧是一种二次污染物,它是由汽车尾气中的氮氧化物和挥发性有机物在日光紫外线的照射下,经过一系列的光化学反应生成的。从臭氧污染时段看,一年之中,臭氧浓度最高峰集中在夏季,日照强、云量少、风力弱、温度高这些因素都加剧了臭氧污染的生成。一天之中,臭氧浓度在清晨较低,在日照和温度影响下,通过光化学反应,臭氧浓度逐渐升高,在13点到15点持续高值,之后缓慢降低,到傍晚太阳辐射减弱后,臭氧浓度又恢复到较低状态。

对流层臭氧作为光化学烟雾的主要成分,不仅能吸收地气系统的长波辐射而使地球升温,还可诱发其他大气光化学反应,影响人类身体健康、严重危害生态环境。因此对流层臭氧被称为“坏臭氧”,需要降低其浓度。

国际环境空气质量标准提出,人在一个小时内可接受臭氧的极限浓度是260μg/m3。在320μg/m3臭氧环境中活动1h就会引起咳嗽、呼吸困难及肺功能下降。臭氧还能参与生物体中的不饱和脂肪酸、氨基及其他蛋白质反应,使长时间直接接触高浓度臭氧的人出现疲乏、咳嗽、胸闷胸痛、皮肤起皱、恶心头痛、脉搏加速、记忆力衰退、视力下降等症状。