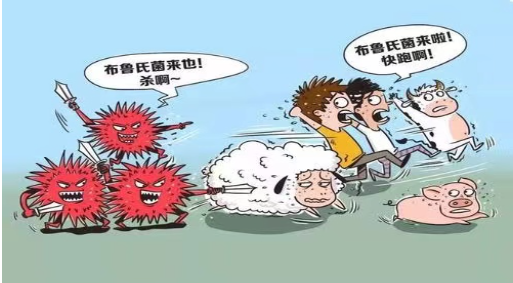

职业性布鲁氏菌病是劳动者在职业活动中接触布鲁氏菌,引起的传染-变态反应性疾病,是我国法定的职业病。

一、传染源

病畜是本病的主要传染源,我国以羊为主。病畜流产或死胎以及羊水、胎盘、产后分泌物中含大量布鲁氏菌,极易经皮肤感染本病。污染的皮毛、土壤及水源可间接感染人畜。食入病畜肉、乳;吸入含有布鲁氏菌的气溶胶均可传播本病。

二、接触机会

主要为从事畜牧业养殖、加工、销售等与动物接触密切的行业。

三、传播途径

该病主要传播途径是接触患病动物及其排泄物,并可能通过食品、水源等途径传播给人类,引发布鲁氏菌病。

四、易感人群

主要从事畜牧业工作人员、挤奶工、屠宰工、肉品加工人员、兽医、畜牧化验人员、饲养员等。

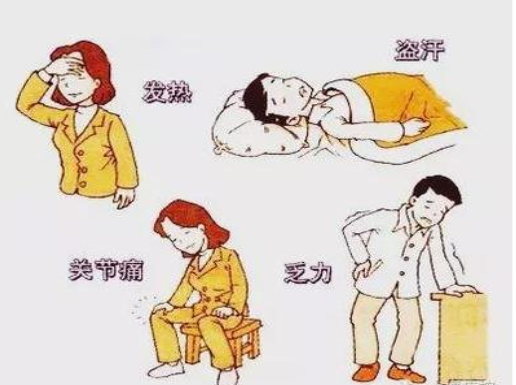

五、临床表现

典型病例表现为波状热,常伴有寒战等症状,部分病例可表现为低热和不规则热型,且多发生在午后或夜间。

是布鲁氏菌病常见的临床表现,急性期病例出汗尤重,体温下降时加重,可湿透衣裤、被褥。

是布鲁氏菌病常见的临床表现,为全身肌肉和多发性、游走性大关节疼痛。一些病例还可有脊柱(腰椎为主)骨关节受累,表现为疼痛、畸形和功能障碍等。

几乎全部病例都有乏力疲劳的表现。

六、预防措施

定期对养殖场、兽医院等场所进行清洁消毒,减少细菌的滋生和存活。被病畜及其排泄物等污染的场地、用具、圈舍及尚未食用的奶制品进行消毒处理。建立完善的监测和检测体系,及时发现和处理问题。

企业应定期对羊、牛等进行检疫,凡检出阳性的家畜均应立即屠宰或隔离饲养。

加强动物检疫和疫苗接种工作,提高动物的免疫力,减少感染的风险。

在从事与动物接触密切的工作时,应该采取防护措施,如穿工作服、戴口罩、手套等。注意个人卫生,勤洗手、勤换衣,避免用手直接接触患病动物及其排泄物。