一、职业病危害与职业病危害因素

职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。

职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物等因素,以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

二、职业病危害因素的分类

现行《职业病危害因素分类目录》中将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素及其他因素六大类,其中粉尘52种,化学因素375种,物理因素15种,放射性因素8种,生物因素6种及其他因素3种,共459种。

三、构成法定职业病的四个条件

1.患病主体是企业、事业单位或个体经济组织的劳动者。

2.必须是在从事职业活动过程中产生的。

3.必须是因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害因素引起的。

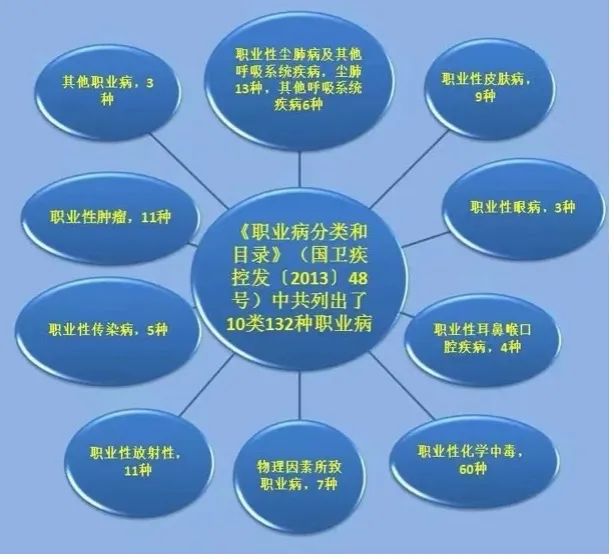

4.必须是国家公布的职业病分类和目录所列的职业病,现行的目录是2013年原国家卫生计生委等4部门联合印发的《职业病分类和目录》,将职业病划分为10大类132种。

以上四个条件缺一不可。

四、职业病的特点

1.病因有特异性。职业病只有在接触职业病危害因素后才可能罹患职业病,没有接触这些危害因素的人不会患上职业病。

2.病因大多数可以检测。在一定范围内,接触水平越高,发病人数越多。通过检测可以评价劳动者的接触水平。

3.群体性。在不同职业性有害因素的接触人群中,常有不同的发病集丛,很少出现个别病人的现象。

4.职业病早期诊断并及时处理,往往能取得较好的治疗效果。

5.大多数职业病目前还没有特效治疗方法,只能通过预防和综合治理来降低发病率和减轻症状。

五、职业病的预防

职业病的防治关键在“防”,坚持预防为主,防治结合的方针,建立用人单位负责,行政机关监督、行业自律,职工参与和社会监督机制。按三级预防措施加以控制:一级预防,即病因预防,通过改进生产工艺和设备,合理利用防护设施和个人防护用品,以减少或消除劳动者接触机会;二级预防,即发病预防,通过定期职业病危害因素监测和定期职业性健康检查,早期发现病损,及时预防处理,防止职业病的发生发展;三级预防,针对病人康复处理:采取调离,治疗,促进康复,预防并发症等措施。